神舟推迟返回的背后

发布时间:2025年11月06日

原本计划在11月5日返回的神舟二十号载人飞船,疑似遭遇空间微小碎片撞击,返回任务推迟进行。这则看似简单的公告,其实揭开了太空时代一个很紧迫的问题——空间碎片管控与轨道安全维护。

过去半个多世纪,人类开展了大量航天活动,当前卫星常规寿命不到十年,失效后就“游荡”在轨道上。

发射时被留在太空的火箭也是⼤量空间碎⽚的制造源。失效的电池、仍然有残余能量的燃料箱,经过多年太空里的高低温变化、高层大气腐蚀,说不定哪个瞬间就会解体爆炸,产生大量碎片——小的只有毫米级,大的能有几十厘米。比如在800公里的轨道高度,就发生过多次气象卫星电池爆炸的情况。

空间碎片示意图。来源:ESA

这些碎片有多可怕?它们的飞行速度是子弹的好几倍。十厘米以上的低轨碎片就已经有几万颗。好在他们能靠地面雷达监测到。国际空间站平均一两个月就得在雷达预警的帮助下,调整轨道,规避碎片。

更麻烦的是那些厘米级甚至毫米级的碎片。它们数量特别多,还监测不到,只能靠航天器的主动防护硬扛。如果被厘米级的碎片撞上,载人飞船或空间站就可能面临舱体失压的风险。

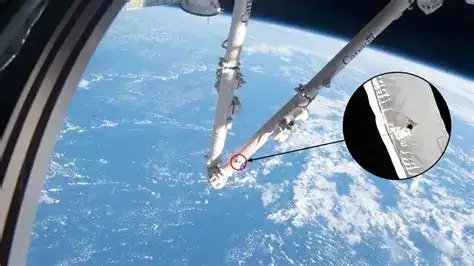

国际空间站机械臂遭空间碎片撞击。图源:NASA

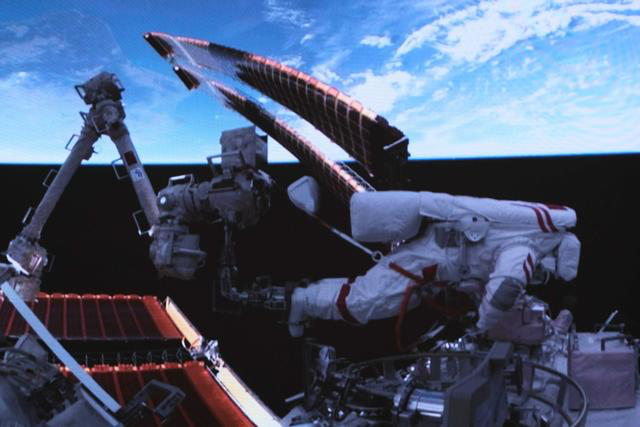

国际空间站就有过多次撞击记录,2016年穹顶舱玻璃被撞出7毫米的缺损,2021年机械臂外层有5毫米的孔洞,2022年联盟MS-22飞船的冷却剂泄露,也猜测是被碎片撞击导致的。中国空间站方面,从神舟十七号到神舟二十号乘组,已经出舱9次,安装空间碎片防护装置。

神舟18号乘组出舱为空间站的部分舱外管路、电缆及关键设备安装空间碎片防护装置。图源:新华社

现在,全球还在规划更多万级规模的低轨卫星星座,未来规避碎片的任务会更重。2009年两颗卫星的碰撞,已经敲响了警钟。

这次神舟二十号推迟返回,既是出于对航天员安全的极致考量,也让我们更清楚地看到控制空间碎片风险的紧迫性。中国航天制定了《空间碎⽚减缓要求》《运载⽕箭轨道级处置详细要求》等标准,还向联合国提议重视轨道安全,推动碎片研究、监测和数据共享,同时也在研发低成本的碎片清除方案。

中国空间站三船三舱构型。

太空是人类共同的家园,保护轨道安全,就是为未来的航天活动保驾护航。相信随着技术进步和国际合作,我们能更好地应对空间碎片挑战,让太空探索更安全、更长远。

作者:王卓骁

编辑:王思雨

审核:朱进

参考文献:

1. Orbital Debris Quarterly News, September 2025

2. https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/stsc/2024/Statements/6_China.pdf

京公网安备11010202009594号

京公网安备11010202009594号